沪上入境游客观展体验微调研:艺术无国界,导览也应无门槛

浦东美术馆正在举办的《缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝》展览(以下简称“奥赛展”)接待人次破60万。作为法国奥赛博物馆有史以来在华规模最大、全球仅一站的特展,奥赛展不仅吸引了很多国内观众,澎湃研究所研究员在观展过程中发现,场内也聚集了大量外国游客。

通常来说,外国游客一般更倾向于参观当地的展览和展品,奥赛展为何吸引了这么多外国游客?怎样的场馆和展览对外国游客更具吸引力?外国游客在上海看展的体验如何?

9月9日至16日,澎湃研究所研究员走访了浦东美术馆、世博会博物馆、拥有众多小型美术馆的M50创意园区、Fotografiska影像艺术中心,采访了16名外国游客,在调研基础上,采访了上海交通大学媒体与传播学院副教授、文化品牌与数智创新研究中心主任吴帆,探讨如何提升入境游客的观展体验。

美术馆是入境游客的旅行目的地之一

9月9日晚,来自马来西亚的游客Umar在上海朋友陪同下参观奥赛展。他并非专程为了展览而来,但偶遇这个大展对他来说是个惊喜。“马来西亚很少有这种规格的大展,这次来上海,听朋友说很火,展期延后了,说明值得一看。”

Umar是个艺术爱好者,他喜欢细细地观摩每一幅画,因此他特地挑了工作日深夜场前来观看。但由于深夜场的观展时间只有2个小时(21点到23点),他觉得2个小时不够,有一些遗憾。

2025年9月9日晚,浦东美术馆奥赛展,外国游客正在看展。本文图片均为戴媛媛 摄

来自荷兰的Lucas每到一个城市旅行,一定会去当地的美术馆,这是他认识城市的重要窗口。“但我很好奇,上海为什么没有一个‘上海美术馆’。我想了解上海的艺术,但不知道该去哪个馆。”Lucas在用谷歌搜索引擎寻找上海美术馆时,没有找到名为Shanghai Art Museum的机构,他感到很困惑。他选择去看自己喜欢的摄影师塞巴斯提安·萨尔加多的展,而非特定的场馆,最后去了位于苏州河左岸的Fotografiska影像艺术中心。

一般来说,入境游客倾向于像Lucas这样,选择官方艺术机构,看当地特色展览,作为旅游目的地。受访者中,约75%(12/16)提到美术馆是他们入境游的旅行目的地。来自泰国和韩国的4名受访者专为特定的展览而来,对他们来说,上海是亚洲的艺术中心之一,他们会为了特定的展专门去上海、东京、新加坡等大城市。

拥有小型美术馆集群的M50创意园作为3A级旅游景区,在入境游客群体中有着很大的吸引力。研究员工作日下午在M50创意园走访时,看到很多外国面孔,其外国游客的占比明显高于走访的其他3个单独的展馆。

2025年9月12日,M50创意园,外国游客正在翻阅旅行指南。

来自保加利亚的游客Petya表示,M50创意园是她此次跟团游的一站,导游给了他们3个小时自由活动时间自行游览。在这里,她看到了很多中国年轻艺术家的作品和非遗技艺,形式很多样。除了绘画作品,还有陶瓷、珍珠饰品、茶艺等体验项目,互动感很强,累了可以随时找个茶馆或咖啡馆休息,比参观美术馆体验更丰富、更放松,更适合像她这样的老年人。

总的来说,除了地方性的大型美术馆,国际著名艺术家及国际重磅大展也会成为周边国家游客的目的地。除此之外,拥有小型美术馆集群,融合展览、购物、体验、餐饮的园区也具有别样的吸引力。

2025年9月12日,M50创意园,外国游客正在茶艺馆体验《兰亭集序》中的“曲水流觞”。

特展要不要为入境游客提供多语种导览?

Umar希望有详细的导览,以了解画家的生平,以及画作在展览脉络中的位置。由于有本地朋友的陪同和讲解,Umar无需借助美术馆提供的导览服务。研究员从浦东美术馆处了解到,除了中英文展签,本次的奥赛展没有针对外国游客提供其他特殊服务。

“艺术是不分国界的,即便是导览,也只是其中的一种解释,属于策展人的。对我来说,美术馆和博物馆不一样,博物馆是知识型的,美术馆是审美型的。前者动用更多的是理性部分,后者更多是感性部分。”不同于Umar,Lucas喜欢一个人静静看展,即便有导览,他也不会按部就班。他相信自己的审美力,喜欢在没有任何语言介绍的情况下自己去感受。

2025年9月16日下午,Fotografiska影像艺术中心,外国游客正在看展签。

来自美国的Mike非常喜欢印象派,本次的中国游中,他了解到浦东美术馆在展出印象派作品后,特地为该展览来到上海。Mike在巴黎、伦敦、纽约等其他城市都看过印象派的展览,熟悉主要画家的生平和作品,导览对他来说可有可无,他注重的是在不同的时空场景中观看的体验。但是本次展览令他遗憾的是,没有中国的印象派画家作为印象派大本营(巴黎)的补充和对比,缺失了国际大展与本土特色的结合。

“在巴黎,我了解到中国有位著名的印象派画家叫潘玉良,我非常喜欢她的作品。我期待在本次展览上看到她以及更多中国印象派画家的作品。可能因为这次展览是与特定展馆合作的,只有这一个馆的藏品,因而没有征集更多中国博物馆的同一派别藏品,这可能在操作上有难度。”Mike说。

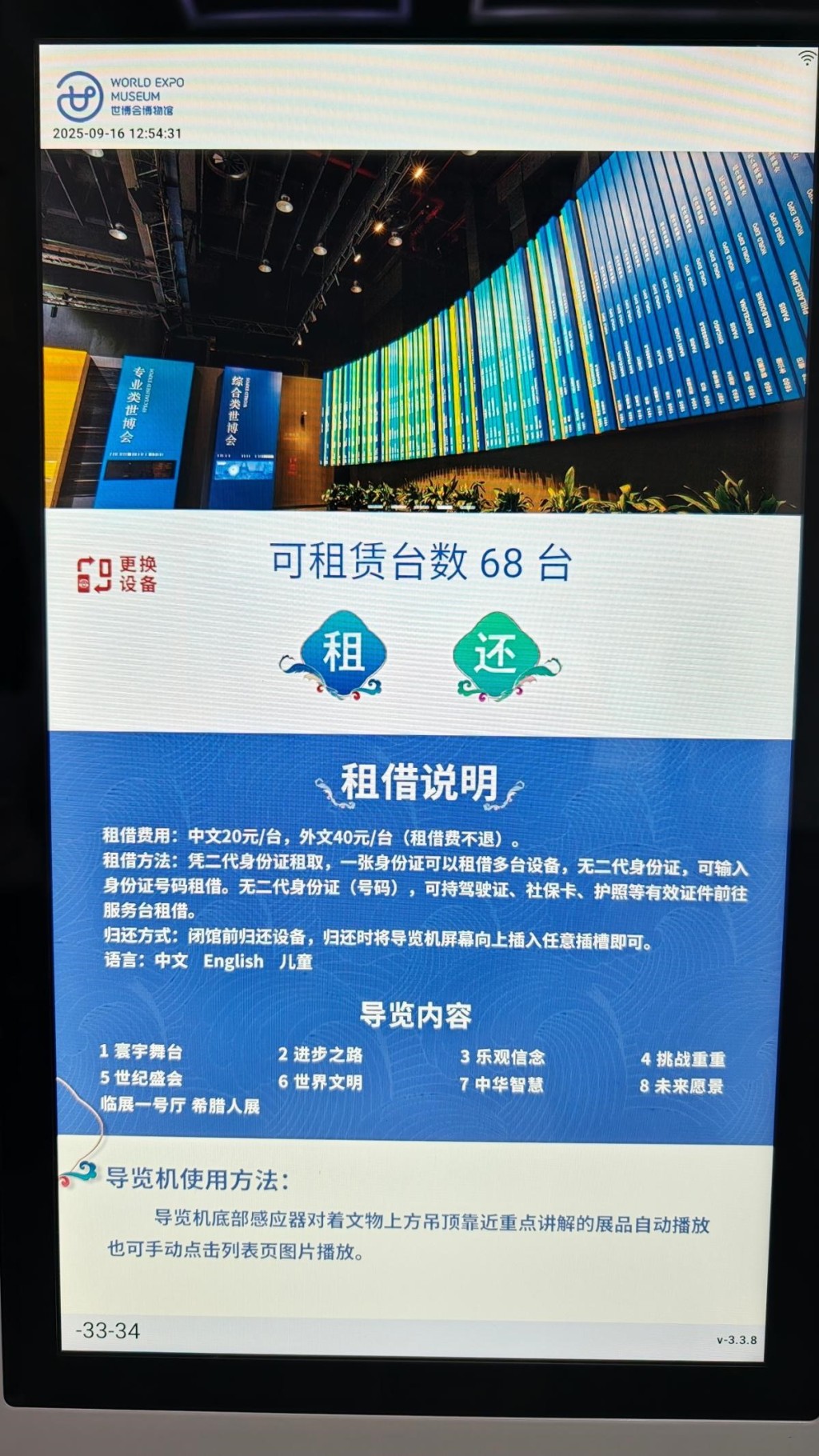

在世博会博物馆的《希腊人:从阿伽门农到亚历山大》展览上,研究员遇到了来自韩国的游客Kim,他想寻找韩语版的语音讲解器,但是官方只提供中英文两种版本。辨读汉字和英文对他来说有很大的难度。工作人员表示,世博会博物馆主场馆有多语种导览,但特展只有中英文。由于本次展览为免费,Kim还是参观了,最终他用手机拍照翻译来辅助理解,虽然麻烦,但Kim表示很喜欢这个展览。

研究员调研发现,《希腊人》展览英文语音导览的租金是中文的2倍。工作人员表示,英文导览成本更高,包括前期制作的文本翻译、校对成本,以及灌录的人工成本,所以租金更贵。但游客Kim表示,“说英语、说汉语、说韩语的人都是平等的游客,导览费用也应该是一样的。即便有翻译的成本,这个成本也不应该由我们来承担。”

2025年9月16日上午,世博会博物馆,自助语音导览租还界面,租借费用中文20元/台,外文40元/台。

三方面优化入境游客观展体验

要提升入境游客的艺术观展体验,打造与国际文化大都市相匹配的软环境,或可从以下三方面进行优化:

第一,构建清晰的上海艺术地标认知体系,持续加强对外宣传。以上海中华艺术宫为例,吴帆提出,可在对外宣传中更明确其“上海美术馆”的核心定位,帮助外国游客快速建立认知、降低信息获取成本。(中华艺术馆,原为创建于1956年的上海美术馆,2012年10月1日,上海美术馆迁至2010年上海世界博览会场浦东园区的中国馆,中华艺术宫由原中国馆改建而成并于当日开馆。)“上海的文博场馆在对外宣传上比较‘低调’,有很多好东西,外国人都不知道。相比之下,M50 创意园等艺术园区已凭借特色定位获得较多国际关注。值得欣喜的是,近年来上海博物馆、浦东美术馆等场馆已主动加强对外宣传,通过多元传播渠道展现自身特色,其经验可为更多文博场馆提供参考,共同擦亮上海艺术地标的国际名片。”吴帆说。

第二, 完善多语种服务供给,推动不同语种导览服务定价更趋统一。吴帆表示,考虑到不同场馆的运营模式存在差异,那些需要自负盈亏的市场化美术馆,在规划服务定价时兼顾运营成本,是符合实际情况的;而国有美术馆作为承担公共文化服务职能的机构,依托公共资源支持,不妨在基础服务的公平性上多一份考量,尽量让不同语种需求的游客,在基础导览服务上避免因费用差异影响体验。放眼国际,大都会博物馆、大英博物馆等知名场馆,对不同语言的导览服务均采用统一收费标准,这种兼顾公平与便捷的做法,或许能为我们提供有益参考。因此,吴帆建议,可尝试为语音导览设定统一租金,让无论选择哪种语种的游客,都能以同等价格享受到贴心的基础导览服务。

第三,在国际展览中融入本地视角,为入境游客打造更具独特性的观展体验。国际大展是吸引游客的磁石,但若能融入本土元素,将能创造更深厚的观展价值。“在上海看法国画家的展,外国游客肯定期待不一样的体验,比如在地文化的融入。在这一点上,西岸美术馆、Fotografiska这种与外国场馆合作或有外资背景的场馆反而更注重在地性,非常注重在国际展览中融入中国艺术家的作品。”吴帆提到,2024年上海博物馆曾举办“对话达·芬奇——文艺复兴与东方美学艺术特展”,作为上博首次打造的东西方绘画艺术对比展,采用“全球视野,本地叙事”的策展思路,让入境游客在熟悉的话题中,发现独特的中国故事和上海视角,提升观展体验。

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。

欢迎前往征订公告页面,获取更多订阅资讯。